百态生活志2025年12月22日 13:52消息,五代十国:乱世熔炉中的大断裂与大重生,重塑中国政治、文化与民族基因。

五代十国:中国历史的关键转折点——一场持续72年的“大考”,为宋朝统一埋下伏笔

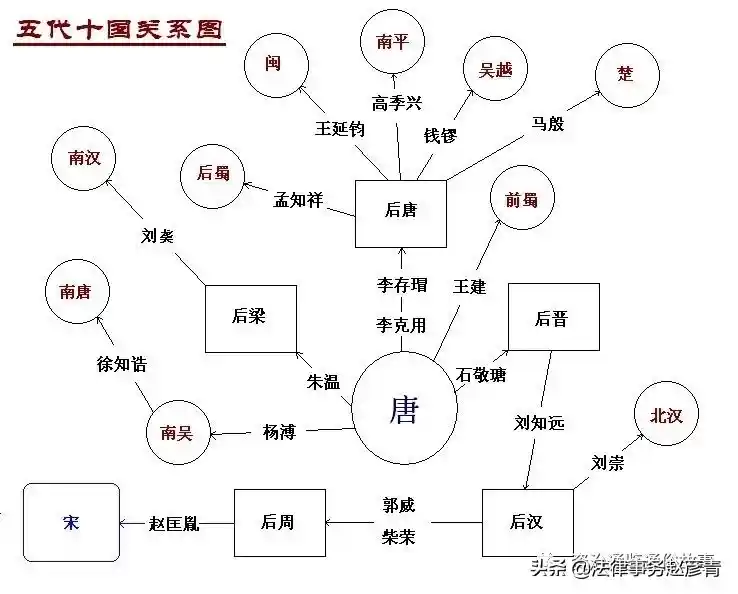

五代十国(907 年 - 979 年),是中国历史上一段罕见的高强度政权更迭期,上承唐代余晖,下启宋代新章。这一时期并非简单的“乱世”标签所能概括:中原腹地在53年间历经后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权轮替;南方及河东则并存前蜀、后蜀、南吴、南唐、吴越、闽国、南楚、南汉、南平、北汉十个主要割据政权。值得注意的是,这“十国”并非同步并立,而是动态消长——如南平(924–963)存续近四十年,而闽国(909–945)仅三十六载,北汉(951–979)则坚持至宋太宗灭北汉,方标志五代十国时代彻底终结。当前的日期是{},回望这段被《资治通鉴》称为“天祐以来,海内沸腾”的岁月,其真正价值不在混乱本身,而在混乱中悄然成型的制度雏形与社会转向。

907 年,梁王朱全忠废唐哀帝李柷,建大梁于开封,唐朝正式落幕。但需清醒认知:这不是一个王朝的突然崩塌,而是中央权威经安史之乱(755–763)、黄巢起义(875–884)两轮重创后的系统性溃散。此后中原五朝更迭,表面是武将夺权,实则是军政逻辑对旧有文官体系的全面接管——后唐庄宗李存勖以沙陀军事集团入主中原,后晋高祖石敬瑭向契丹称“儿皇帝”借兵灭唐,后汉刘知远在契丹撤军真空期迅速填补权力空白,后周郭威以邺都留守身份率禁军入京“清君侧”……这些事件共同指向一个事实:五代政权合法性不再源于血统或礼法,而系于实际控制力与军队效忠度。这种“枪杆子出政权”的现实主义逻辑,深刻重塑了此后中国政治的底层运行规则。

南方十国虽常被笼统归为“偏安”,但其治理实践极具现代性启示。以吴越为例,钱氏政权奉行“善事中原、保境安民”策略,在五代乱局中维持近百年稳定,修筑捍海石塘、疏浚西湖、兴修太湖圩田,使苏湖平原成为全国粮仓雏形;南唐则以文化立国,李昪、李璟、李煜三代持续扩建金陵国子监,招揽中原流寓士人,形成堪比盛唐的文学中心。尤为关键的是,十国普遍实行“轻徭薄赋、鼓励工商”政策——南汉铸铅钱铁钱以激活地方流通,闽国开辟甘棠港发展对东南亚贸易,后蜀雕印《金刚经》推动知识普及。这些非中原中心的治理创新,实际构成了宋代“与士大夫共治天下”及“不抑兼并”经济政策的重要前奏。

五代十国的政治遗产,最值得今人深思的并非战乱本身,而是制度试错的密集密度。枢密院从唐代宦官掌机密文书的内廷机构,经后梁崇政院、后唐复设枢密院,最终演变为与宰相分掌文武的最高军政机关;三司(盐铁、户部、度支)由唐末临时财政协调机制,升格为独立于宰相之外的专职财政中枢;科举虽频遭中断,但后唐明宗仍下诏“诸道州府不得阻遏举人赴京”,后周世宗更亲自主持殿试并扩大录取名额。这些变革绝非权宜之计——它们共同指向一个趋势:在皇权不稳的背景下,专业化、职能化的行政架构反而加速成熟。这恰是宋代“强干弱枝”体制得以建立的技术前提:没有五代对枢密、三司、台谏等系统的反复锤炼,赵匡胤的集权改革就缺乏可操作的制度接口。

经济重心南移在此阶段完成质变。安史之乱后北方人口南迁已开启进程,而五代十国成为决定性加速器:907–979年间,长江流域人口增长约40%,太湖、鄱阳湖、洞庭湖流域水稻种植技术突破“一年两熟”,桑蚕、茶叶、瓷器产业带成形。扬州、成都、广州跃升为国际商埠,泉州港初具规模。更关键的是,南方政权普遍采用“营田务”“博易务”等新型经济管理机构,对海外贸易征税、对官营手工业实行绩效考核。这种务实导向的经济治理,与北方五代政权专注军费筹措形成鲜明对比,也解释了为何北宋定都汴京后,仍需依赖“漕运东南之粟以实京师”。所谓“苏湖熟,天下足”,其根基正是五代十国时期南方政权数十年如一日的基建投入与制度建设。

文化领域,五代十国堪称中国艺术史的“静默爆发期”。西蜀花间词与南唐词风的分野,本质是两种生存哲学的审美投射:韦庄词中“未老莫还乡”的克制,是对乱世漂泊者的心理抚慰;李煜“一江春水”的浩叹,则是亡国君主对历史宿命的终极叩问。绘画上,荆浩《匡庐图》的刚健笔法与董源《潇湘图》的披麻皴法,分别奠定北派山水“写实壮美”与南派山水“写意温润”的范式,直接影响郭熙、米芾等北宋大家。而顾闳中《韩熙载夜宴图》以连环叙事手法记录政治避祸场景,其人类学价值远超艺术价值——它证明在政权更迭的阴影下,士大夫阶层正通过文化活动构建精神避难所。这种“以艺载道”的传统,成为宋代文人画运动的思想源头。

民族融合在此阶段呈现前所未有的深度与广度。沙陀族建立的后唐、后晋、后汉三朝,并非简单“异族入主”,而是主动拥抱汉制:后唐庄宗恢复唐制官名、重开科举;后晋高祖虽向契丹称臣,却严令禁止契丹官员干预中原政务;后汉刘知远即位后立即废除契丹强加的“髡发令”,恢复汉人衣冠。与此同时,契丹在幽云十六州推行“因俗而治”,汉官治汉民、契丹官治契丹民,客观上促成制度层面的双向学习。这种“政权更迭未阻文化延续”的现象提醒我们:中华文明的韧性,正在于其制度包容力与文化吸附力——它允许不同族群在争夺最高权力的同时,不约而同选择同一套治理语言与价值坐标。

站在今日回望,五代十国绝非历史的“断档期”,而是一场高强度压力测试:它用72年时间验证了藩镇割据的不可持续性,也用无数地方政权的兴衰,筛选出最适配农业帝国治理的制度模块。当赵匡胤在960年陈桥驿黄袍加身时,他接手的不是一个废墟,而是一个经过五代淬炼的“制度工具箱”——枢密院保障军事指挥效率,三司使确保财政运转,科举制维系精英流动通道,南方经济提供物质基础。因此,与其说宋朝终结了五代十国,不如说宋朝成功整合了五代十国。这段被《旧五代史》称为“天地闭,贤人隐”的岁月,实则是中华文明在剧烈震荡中完成自我升级的关键跃迁。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!